Алексей Рудов: «Ребенок должен увидеть, что любовь к нему сильнее любых эмоций»

Алексей Рудов - основатель первой Школы приемных родителей, клинический психолог, специалист по семейному устройству, многодетный папа

С детства интересовался психологией, философией и радиоинженерным делом. В 80-е годы победила страсть к радио и электротехнике, стал электрофизиком. После развала СССР и фактической гибели производственного объединения, в котором работал, ушел в бизнес.

В 1996 году Алексей начал помогать беспризорным детям, и судьба свела его с детским приютом «Дорога к дому» в Москве. Приют стал вехой возвращения интереса к социальной работе, психологии, а удочерение подтолкнуло Алексея к идее помощи осиротевшим детям в обретении новой семьи.

Алексей Рудов.

— Когда вы решили стать приемным родителем?

— Мы помогали приюту: возили подарки, делали ремонт, создали библиотеку, компьютерный класс. И в один момент возник вопрос: а чем мы еще можем помочь? Примечательно, что в то время я не был психологом, занимался бизнесом, связанным с компьютерами.

Тогда директор приюта попросил помочь в поиске родителей или родственников «неопознанных» детей. В приюте записывали детей на видео во время их «поступления» – в каком состоянии поступил, во что одет, что говорил.

С помощью знакомых из МУРа удалось найти родственников всех детей, кроме одного. Этим ребенком была наша будущая дочь.

Тогда было решено показать ребенка в эфире программы «Времечко». Для этого нужно было сдублировать кассету с записью. Я принес кассету домой, поставил на перезапись, пошел ужинать, а жена решила посмотреть, что копируется.

Она посмотрела видео, разволновалась и сказала, что Ксюша – наш ребенок, да и с Мишей (нашим сыном) они были одногодками.

Читать также — как мы создаем видеоанкеты

— Что вам сказали ваши родственники на ваше предложение взять в семью ребенка?

— Я поговорил с тещей, своими родителями. Теща была не против, но моя мама была категорически против приемного ребенка.

Нужно понимать, что на дворе был 1999 год, страна находилась в тяжелейшем экономическом кризисе. Плюс она считала, что приемные дети имеют плохую наследственность.

— А как вы с женой готовились к тому, чтобы стать родителями Ксюши?

— Мы начали готовиться сами и готовить сына. Но это отдельная необыкновенная история, финал ее вошел в книгу Владислава Крапивина «Стража лопухастых островов».

Читать также — 5 шагов к принятию ребенка в семью

Так мы с супругой стали опекунами. Мише и Ксюше сейчас по 28 лет, они постоянно общаются, хотя в детстве частенько дрались, обижались друг на друга. Дети выросли, с нами живет только средняя дочь — Ксюша.

— Как проходила ваша адаптация?

— Самая сложная адаптация была у средней дочери, которая проверяла нас всеми доступными способами: кидалась горячей кашей в маму, била брата, сбегала из дома. Смотрела на реакцию родителей.

Младшая дочь Оля (мы ее взяли в семью намного позже) пряталась, игнорировала обращения, отказывалась от подарков.

Когда привязанность сформируется, ребенок начнет копировать вас в привычках, соблюдении правил этикета и так далее. Человек перенимает модель поведения от тех, кто ему важен.

— Расскажите, что такое привязанность?

Начну с рекомендации: почитайте курс лекций, посвященный привязанности. Автор: Джон Боулби, английский психиатр и психоаналитик. Привязанность – фундаментальная вещь. Ребенок сам себя не сможет защитить и потому нуждается в родителях. Привязанность – это чувство защищенности.

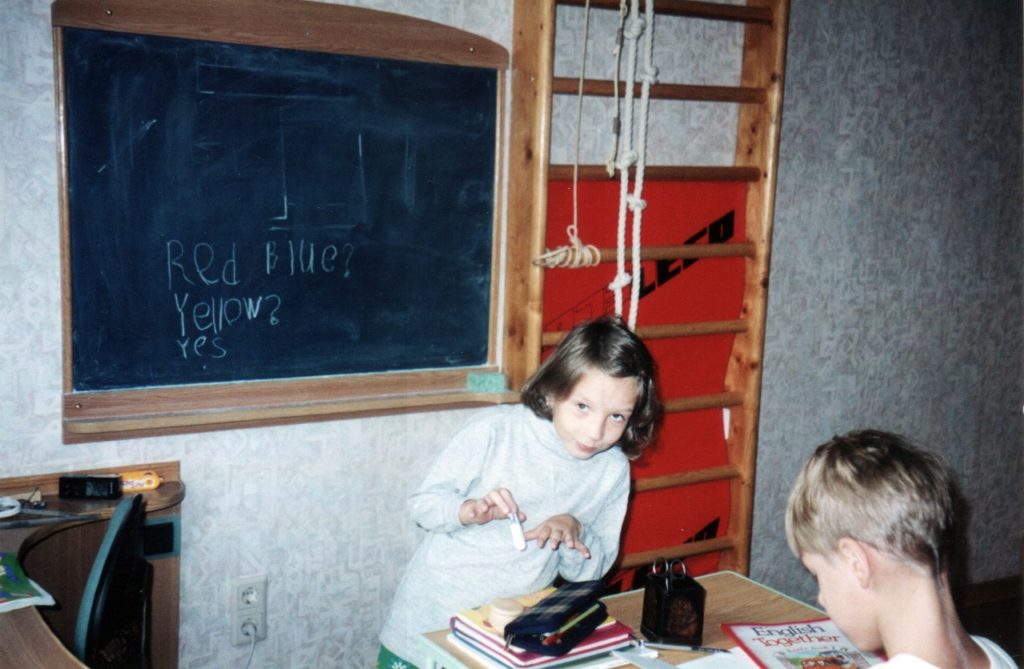

Ксюша и Миша.

Представьте себя сидящем на рельсах и читающим книгу. Вы не сможете сосредоточиться на книге, поскольку ежесекундно думаете о мчащейся электричке.

В отсутствии защищенности ребенок не может нормально развиваться. Вода, тепло, еда, сон есть. Не хватает последнего кирпичика – привязанности. Только после того, как у ребенка в голове закроется потребность в защищенности, он начнет задумываться о дальнейшем развитии.

Процесс формирования привязанности – это процесс, включающий испытания родителя ребенком. Как вы знаете, сначала идет медовый месяц, когда ребенок только входит в семью и пытается понравиться. Затем начинает проверять родителей на прочность.

Мол, хорошим вы меня любите, посмотрим, будете ли любить плохим. Ребенок начинает создавать проблемы родителям: грубить, не слушаться, закатывать истерики, бить других детей в семье. Сначала родитель терпит, потом может давать волю эмоциям. Но как только он прибегает к угрозе возврата в детдом – все: экзамен провален.

Ни в коем случае не говорите ребенку про возврат. Когда он убедится, что родители не вернут его в детдом, то постепенно прекратит дальнейшие проверки на прочность.

Второй важный момент: ребенок не может быть сильнее родителя. Вы – более стойкий, вдумчивый и должны пройти испытания.

Любовь и привязанность – самое сложное явление в жизни человека, они – многокомпонентные. Улыбаться в ответ на проступки ребенка – не самый лучший способ установления привязанности.

Бесконечно терпеть вы все равно не сможете. Момент выплеска накопившихся эмоций произойдет. Его задача вывести вас максимально и наблюдать за реакцией. Вы можете накричать на ребенка в порыве эмоций, но ребенок должен увидеть главное: любовь к нему сильнее любых эмоций.

— Привязанность у Ксюши как формировалась?

— В истории с Ксюшей привязанность сформировать было проще, поскольку она успела пожить в кровной семье и имела привязанность, хотя и негативную. Она инициировала формирование привязанности.

Мы с супругой навещали ее в детдоме, и однажды Ксюша весь день прождала нас сидя на заборе, хотя воспитательница заранее предупредила о том, что конкретно в этот день мы не придем.

Для нее ожидание будущих родителей – это уже посыл к формированию привязанности. После был медовый месяц.

Проверка нас как родителей началась с супруги и самым неожиданным способом. Утром пришлепала на кухню и спросила супругу: «Мама, а в туалет можно?» У супруги аж челюсть отвисла так как до этого таких вопросов она не задавала. Далее: «Мам, а свет включить? Мам, а сидушку опустить? Мам, а дверь закрыть?» И обратно: «Мам, а сидушку поднять? Мам, а свет погасить? Мам, а дверь закрыть?» К вечеру она замамкала супругу до истерики.

Потом чего только не было: кидалась кашей, кусалась, грозилась выпрыгнуть в окно, убегала. Кстати, в ШПР мы часто разбираем кейс с побегом. Ребенок сбежал из дома. Что делать? Ответ «проголодается – вернется» — неправильный.

Родители должны показать ребенку, что он им важен. Поступок отделяем от человека, а самого ребенка принимаем. Нужно выстраивать границы, сдерживать собственные общения, не давать заведомо невыполняемые обещания.

— Помните, когда почувствовали, что Ксюша вам доверяет?

— Ксюша вдруг стала на четвереньки и лаять, как собачка. Мы были в шоке. Это была игра.

Ксюша придумала историю о том, как семья приютила собачку. В тот момент игру поддержал сын (они ровесники), сказал, что Ксюша – собачка, которую мы приютили.

Таким замысловатым способом она доверила свою жизнь и воспитание нам. Ребенок вручил вам ключи от своего сердца, но история на этом не заканчивается.

Следом идет чрезмерное проявление привязанности. Ксюша не могла сделать шаг без мамы. Ксюша в 7 лет сидела у дверей ванной и ждала, когда мама выйдет, не отпускала ее от себя ни на секунду, хваталась за платье.

Как правило, так себя ведут младенцы. Это регрессивное поведение: ребенок вдруг представляет себя малышом, просить покормить с ложечки, сюсюкается. Чрезмерная привязанность, навязчивость тоже является серьезным испытанием.

Всего на формирование привязанности у Ксюши ушел примерно один год. Но адаптация проходила волнообразно.

Сначала она утвердилась в доверии к нам, через некоторое время захотела перепроверить. Любой процесс формирования, становления носит волнообразный характер.

— В какой момент вы с супругой приняли Ксюшу как дочку?

— Это развивалось постепенно в течение года. Знаковым стал момент с больницей. Через три месяца после того, как Ксюша пришла к нам, она попала на операционный стол с тяжелыми проблемами почек.

Решено было делать операцию. Я встречал ее из операционной в палате интенсивной терапии. И всю ночь провел рядом с ней, держал за палец.

Как уже говорил в самом начале, ребенок должен чувствовать себя защищенным. Особенно ярко это должно проявляться в трудных ситуациях. Так же, как в дружбе. Друг познается в беде. Законы психологии, социологии, биологии едины.

— Профессиональные знания психолога помогали вам в адаптации?

— Психологам, наверное, тяжелее. Ребенок знает твои слабы места, ты знаешь, что он знает, а он знает, что ты знаешь, что он знает твои слабые места. И получается битва.

— Психологи обращаются к психологам за помощью? Или сами разбирают свои кейсы?

— Родители-психологи обращаются к специалистам наравне с остальными. К примеру, младшая дочь посещает собственного психолога, поскольку, в первую очередь, я для нее отец, а не психотерапевт.

Но были моменты (и довольно часто), когда приходилось проявлять свои профессиональные навыки в семье. Например, с младшей Олей. Первое время она буквально везде падала или ложилась на асфальт, на пол.

Можно было подумать, что у нее нет сил, но оказалось, что она так просится «на ручки» (это в 12,5 лет). Во-первых, было очень не просто понять, что происходит, во-вторых, пришлось придумать игру, замещающую бесконечные вытаскивания из сугробов, поднятия с земли или пола.

А еще она исчезала. В магазине, особенно крупном, стоило мигнуть — и ребенок «испарялся». Потребовалось разобраться в причинах и выработать особую тактику реагирования. Кстати, это было сродни побегам средней дочери — Ксюши.

Если Ксюшка хотела, чтобы ее возвращали, то младшая стремилась к тому, чтобы ее искали и обязательно нашли. Тогда Оля могла сказать себе, что она нужна, и ее любят.

— Что обычно ждут приемные родители, находящиеся в кризисе, от психолога? Каковы их ожидания? И что могут в реальности дать им консультации специалиста?

— В первую очередь, родителям нужно дать выговориться, а не атаковать советами. Принятие и внимание – вот, что нужно и родителям, и детям. Только дети показывают потребность во внимании иначе. А взрослые люди могут рефлексировать на уровне слов. В процессе адаптации возникает страх (не смогу, не выдержу), и это нормально.

Алексей с женой и детьми Мишей и Ксюшей.

Однажды дочка легла на коврик перед дверью (дело было на даче), потому что знала, что ее поднимут, обнимут, напоят чаем. Таким необычным способом она просила внимания.

— Может ли случиться такое, что психолог может посоветовать приемному родителю вернуть ребенка? Что может послужить причиной такого предложения о возврате?

— Это не роль психолога — давать такого уровня советы. Его задача помочь понять семье, что происходит и принять взвешенное решение. Если отношения разрушают семью, и ресурсов победить это нет, то да, такая ситуация часто приводит к отказу от воспитания.

К примеру, одна семья взяла ребенка с серьезными отклонениями в психике, а в семье младший кровный ребенок. Придя в семью, приемный ребенок всеми силами пытался избавиться от кровного.

Сами родители оказались неспособны выстроить иерархию, не смогли управлять своими эмоциями. Ребенок ставил над ними эксперимент и тем самым проверял на прочность, но родители испытание не прошли.

— В ШПР как и когда вы понимаете, кто из слушателей продолжит после занятий свой путь к детям, а кто нет?

— В ходе общения с кандидатами почти всегда становится понятно, станет он брать ребенка или откажется. Это заметно по психо-эмоциональному поведению.

На самом деле, патовой является ситуация, когда «дети» хотят воспитывать детей. То есть, инфантильный человек стремится стать приемным родителем, но в реальности ребенок им управляет, а не наоборот. Для него ребенок — это не дочь или сын, а игрушка, конкурент, объект для самоутверждения.

Некоторые родители нарушают фундаментальное правило: берут в семью ребенка, который старше других детей. Нельзя этого делать категорически.

— Что бы вы посоветовали семьям, которые находятся на пике кризиса?

— Радоваться, что этот момент наступил, потому что в другом случае наступил бы кошмар, но значительно позже.

Если у ребенка не сформировалась привязанность, то начинают возникать девиации поведения. Формируются патологические способы защитного поведения, закрепляются они очень сильно.

Это может быть разное поведение. Например, чрезмерно конформное, когда ребенок готов дружить и идти куда угодно с кем угодно, если к нему проявляют внимание или что-то обещают, сильно расторможенное или агрессивное поведение. Довольно часто сначала развивается беспомощность, а потом и депрессия.

Ребенок начинает проявлять годами выносить мозг, проявляться длительную агрессию.

— Почему ребенок не должен расти в учреждении, почему так важна семья?

— Рядом с ребенком в детдоме нет человека, который бы защитил, проявил заботу. Ребенок не может сформировать привязанность к тем, кто приходит-уходит.

В детдоме у ребенка отсутствует возможность сформировать поведения взрослого человека т.к воспитателя только на работе, а не в быту и в общении с членами семьи, аналогично и родительскому поведения.

Фото — из семейного архива Алексея Рудова.

Портал changeonelife.ru - крупнейший ресурс по теме семейного устройства, который каждый день помогает тысячам людей получить важную информацию о приемном родительстве.

Родители читают экспертные материалы, узнают об опыте других семей и делятся своими знаниями, находят детей в базе видеоанкет. Волонтеры распространяют информацию о детях, нуждающихся в семье.

Если вы считаете работу портала важной, пожалуйста, поддержите его!

Поддержать портал

Спасибо за подписку!

Спасибо за подписку!

Еще никто не оставил комментарий, вы можете стать первым!

Подписка на комментарии

Ответить на комментарий

Спасибо, ваш комментарий принят и после проверки будет опубликован на странице.